八宅風水(八宅派風水)とは、住居内の気の流れを見るために中国で古くから一般的に使用されてきた技法で、日本の家相学(≒九星気学)の諸流派のもとともなったとされている、おそらくは日本で最も有名な中国伝統風水の技法のひとつです。

この八宅派風水においても風水というものは宅外の周辺環境を無視して判断ができるものではなく、周辺環境(=巒頭らんとう)と宅内の気の流れ(=理気りき)の双方を見てはじめて風水の善し悪しを判断できるものです。

住宅の外的環境の影響力は流派を問わず宅内の気の流れの善し悪しと同等以上だと言われます。宅内環境のみで風水の善し悪しを判断する理論は中国の伝統風水には存在しませんのでご注意くださいね。

住宅の周辺環境についてはこのサイトでも40個程度の凶となるものを紹介していますのでよければご覧ください。

この記事ではこの八宅風水(八宅派風水)について、一般的によく知られていると自分が考えている概要(つまりだいたいの市販本に記載のある内容です)までについて記します。ただし実際にはそもそもこの「八宅」といわれる技法の中にも複数の種類の技法があり、この記事の観法が八宅の正当な判断のすべてではないことにご留意くださいね。

※なお日本の家相学においては「鬼門」の概念が有名ですが、中国風水においていわゆる鬼門(北東)や裏鬼門(南西)を一律に凶方位として忌むことはありません。

八宅風水(八宅派風水)と後天八卦の方位区分

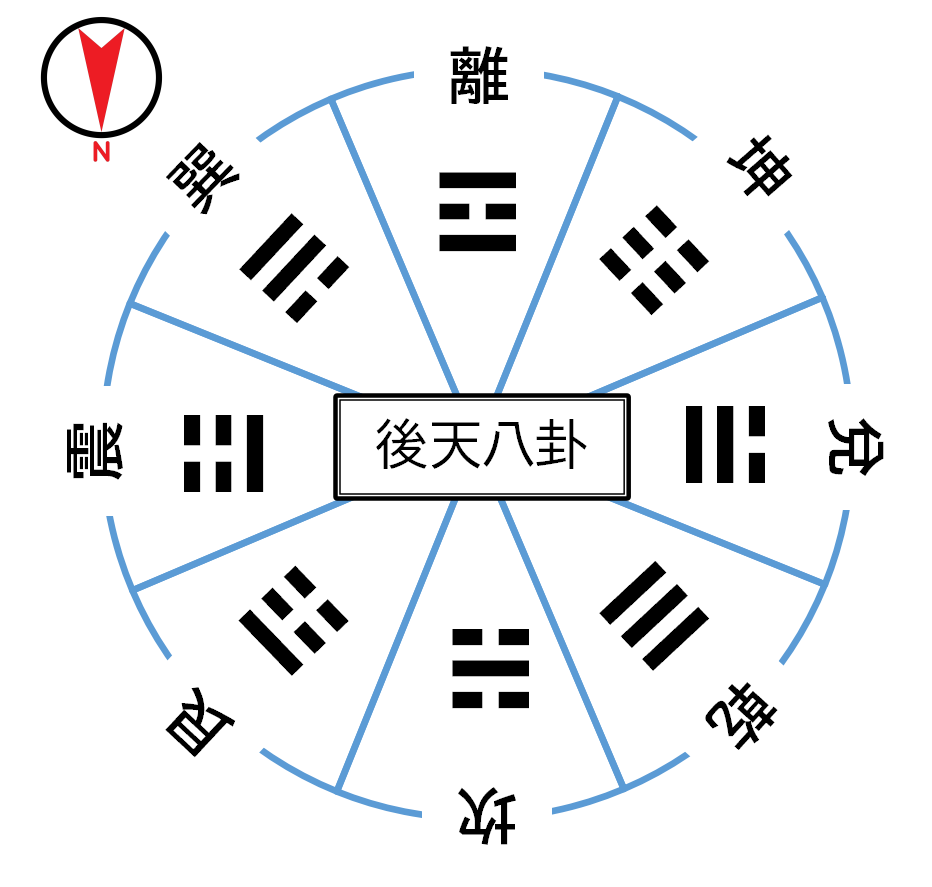

この八宅派風水はその名のとおり、各々の住宅を八種類に分類するものなのですが、先にこれらの風水理論の基となっている八方位区分の大元である後天八卦(こうてんはっけ)についてかんたんに説明しておきます。

中国占術の長い歴史の中で、紀元前4500年頃の人とされる伏羲(ふっき)という人物が陰陽理論から卦を編み出すとともに先天八卦というものを発明し、時代を下って紀元前12世紀~紀元前11世紀ごろの周王朝の王であった文王(ぶんおう。周文王とも)が卦の配置を組み替えて後天八卦を発明したとされています。

この先天八卦や後天八卦は様々な風水技法の中で使用し様々な意味を持つものですが、ここでは八宅派風水の方位区分に関連して後天八卦を紹介しておきます。

図は北を下に書いたもので、北方位が坎(かん)、北東が艮(ごん)、東が震(しん)、南東が巽(そん)、南が離(り)、南西が坤(こん)、西が兌(だ)、北西が乾(けん)でそれぞれ図のとおり卦が配置されたものになります。

この後天八卦については各方位のほかに、北(坎)が冬や水、東(震)が春や木、南(離)が夏や火、西(兌)が秋や金といったように季節や時間、五行や人物といった様々な要素を持つもので、「玄空飛星派における九運の予測」の記事に書いた離卦の意味はこのうちの一つです。

そして八宅派風水ではこの後天八卦における八方位区分を使用して住宅内部の気の流れを判断するものです。

宅の種類を分ける基準を坎(北)、震(東)、巽(南東)、離(南)の4つに持つものを東四命(東四宅)グループ、艮(北東)、坤(南西)、兌(西)、乾(北西)の4つに持つものを西四命(西四宅)グループと呼びます。

そしてこれら八種類のそれぞれにおいて八方位ごとに異なる気の流れが存在すると説くものです。

- 八宅派風水では住宅を八種類に分け、それらの宅内の気を八種類に区分する

- 分類における方位は後天八卦の方位区分に準ずる

- 東四命(東四宅)は北(坎)、東(震)、南東(巽)、南(離)

- 西四命(西四宅)は北東(艮)、南西(坤)、西(兌)、北西(乾)

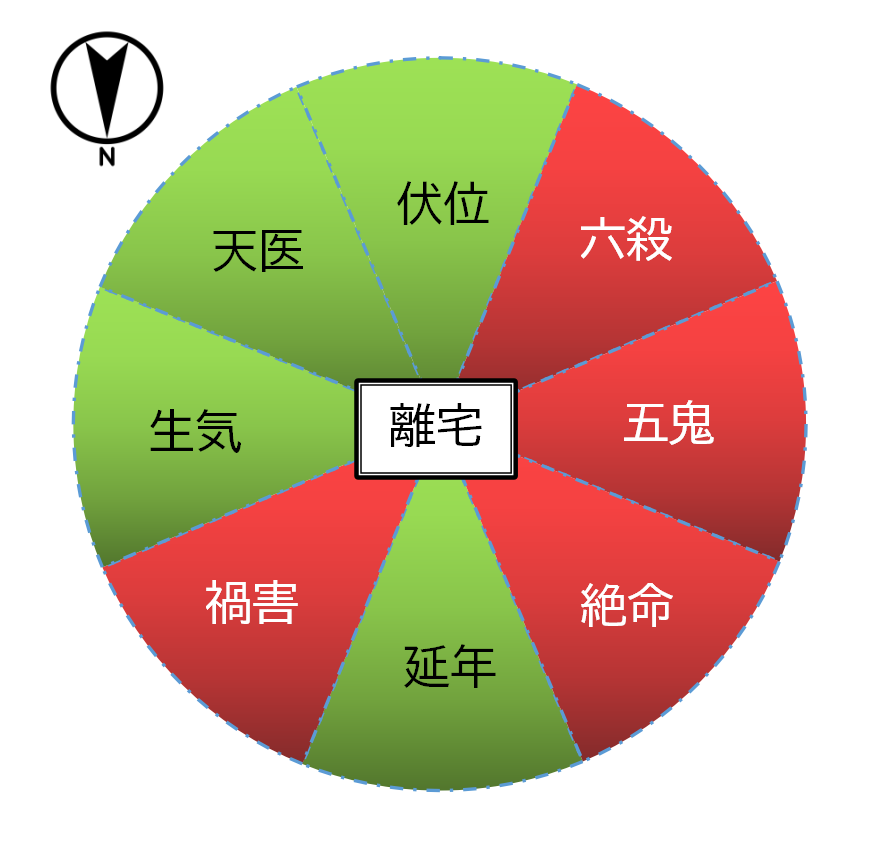

東四命(東四宅)宅盤/坎宅・震宅・巽宅・離宅

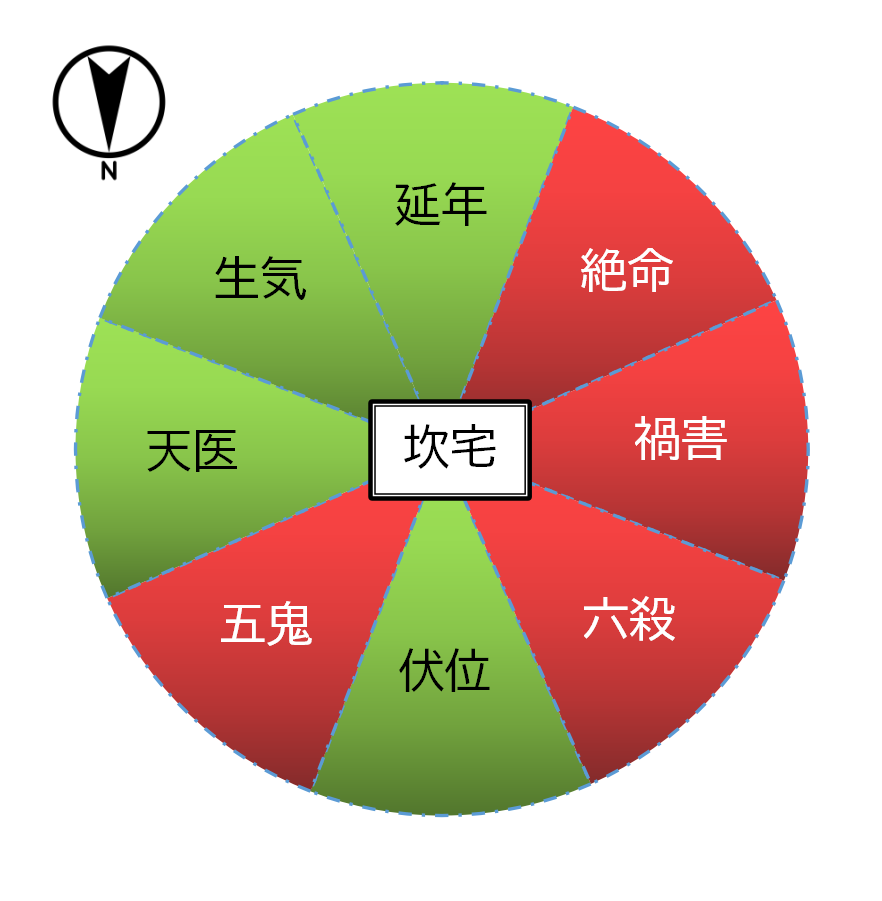

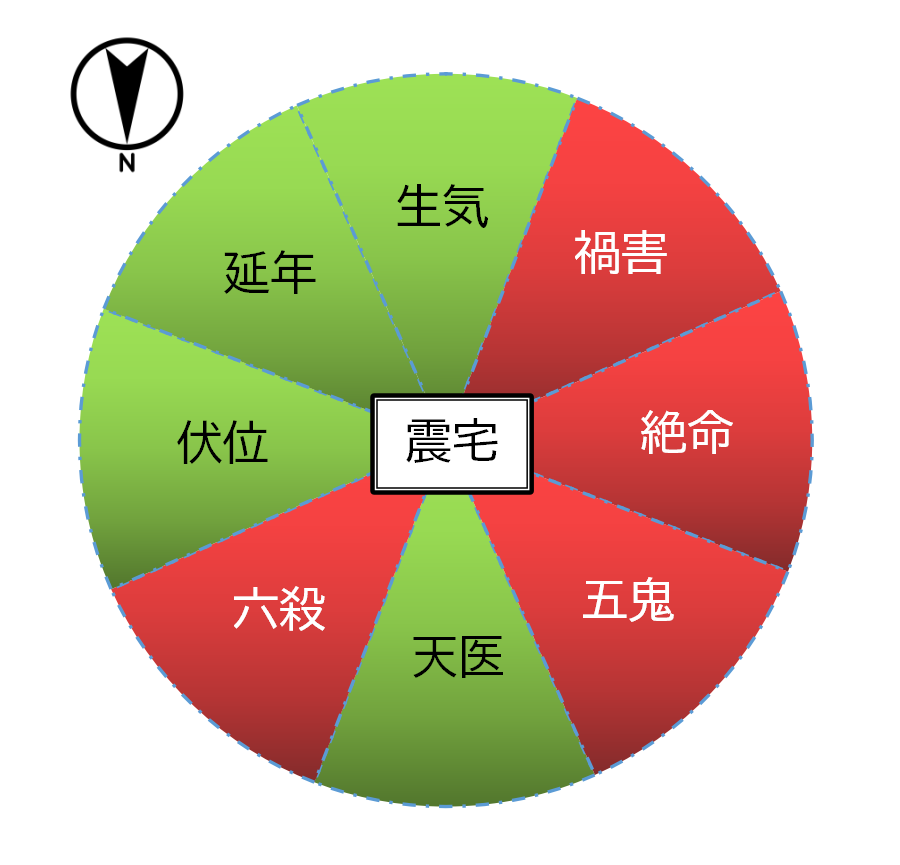

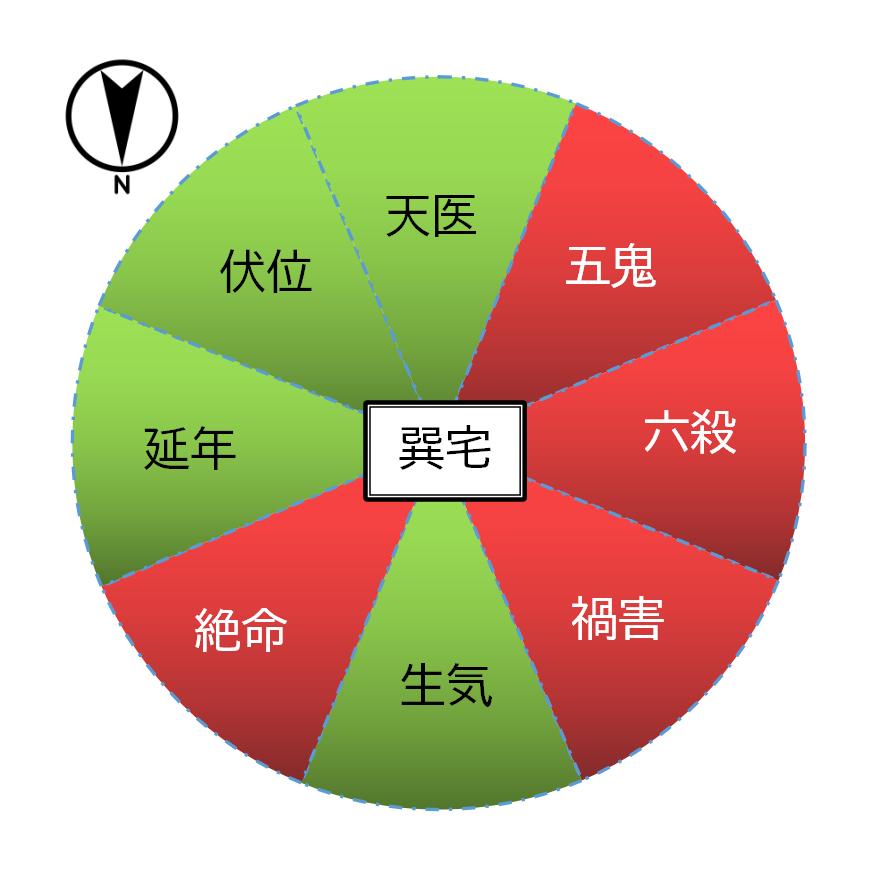

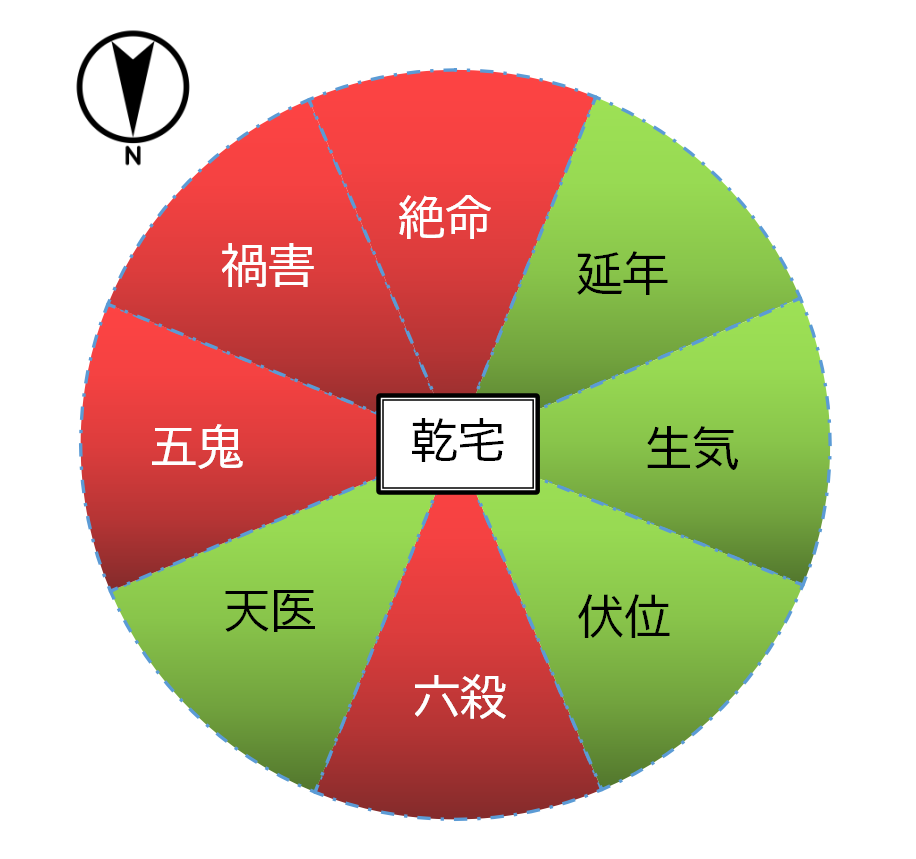

ではここでその八種類の住宅における吉凶区分がどのようなものか見てみます。まずは東側に吉方位の多い東四命(東四宅)グループからです。図の全ては北を下に、南を上に書いたものですよ。

これらの図は緑色が吉方位、赤色が凶方位としており、グループの4つの全てが同じ吉凶方位を持つものだとわかります。

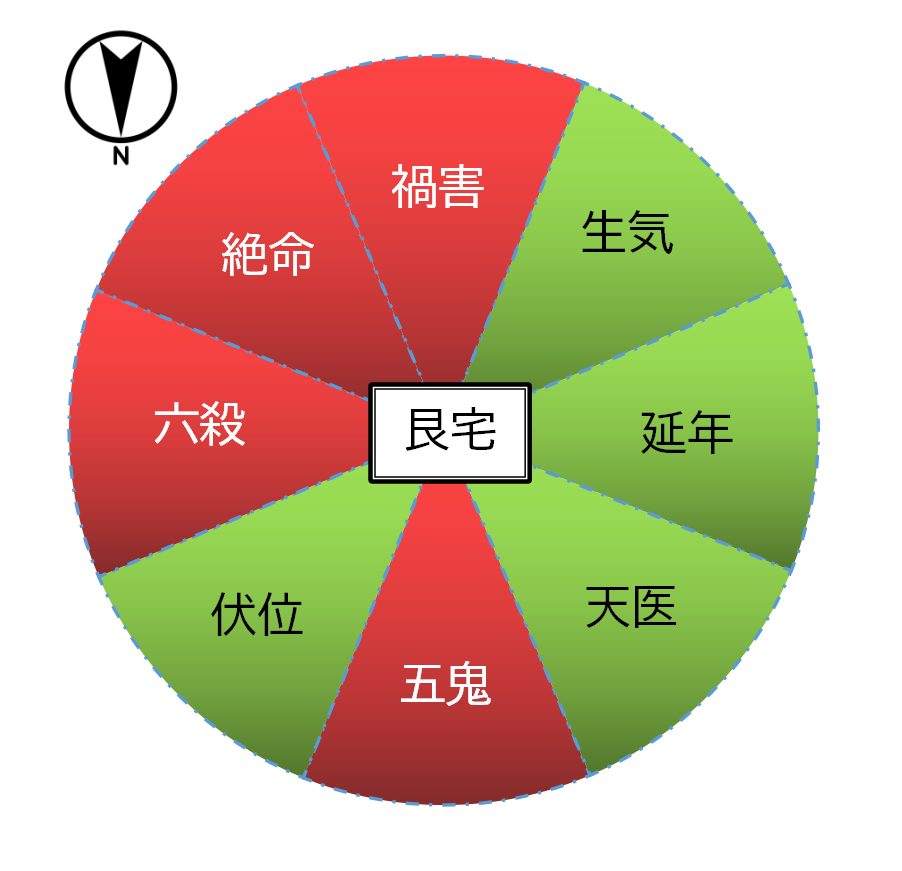

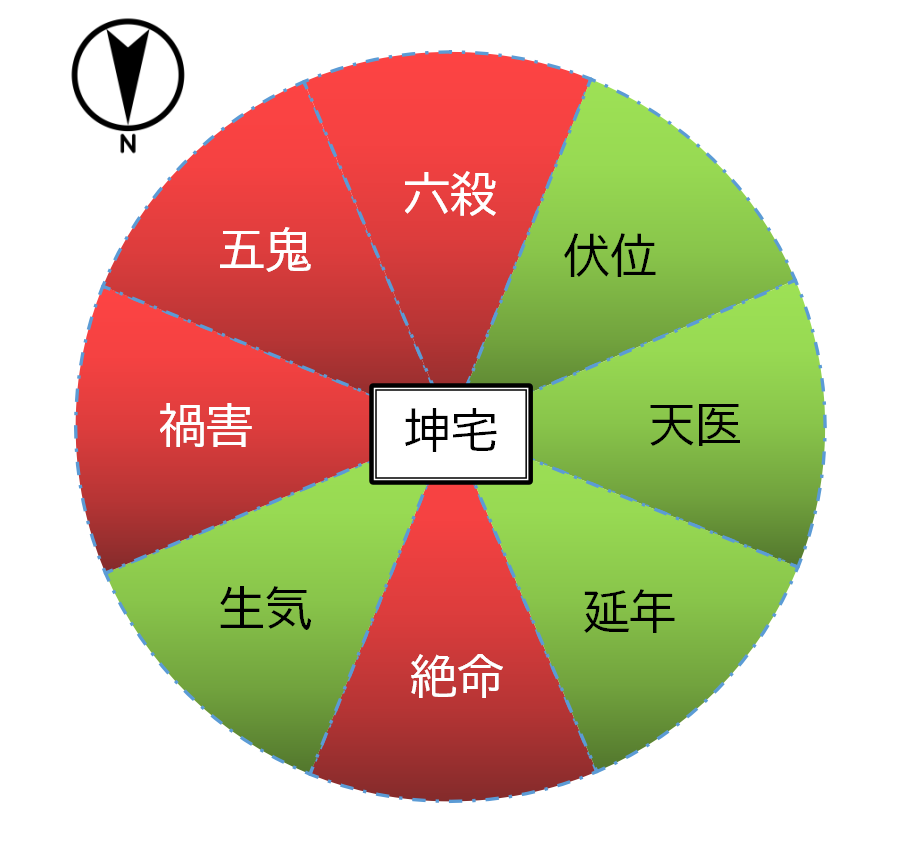

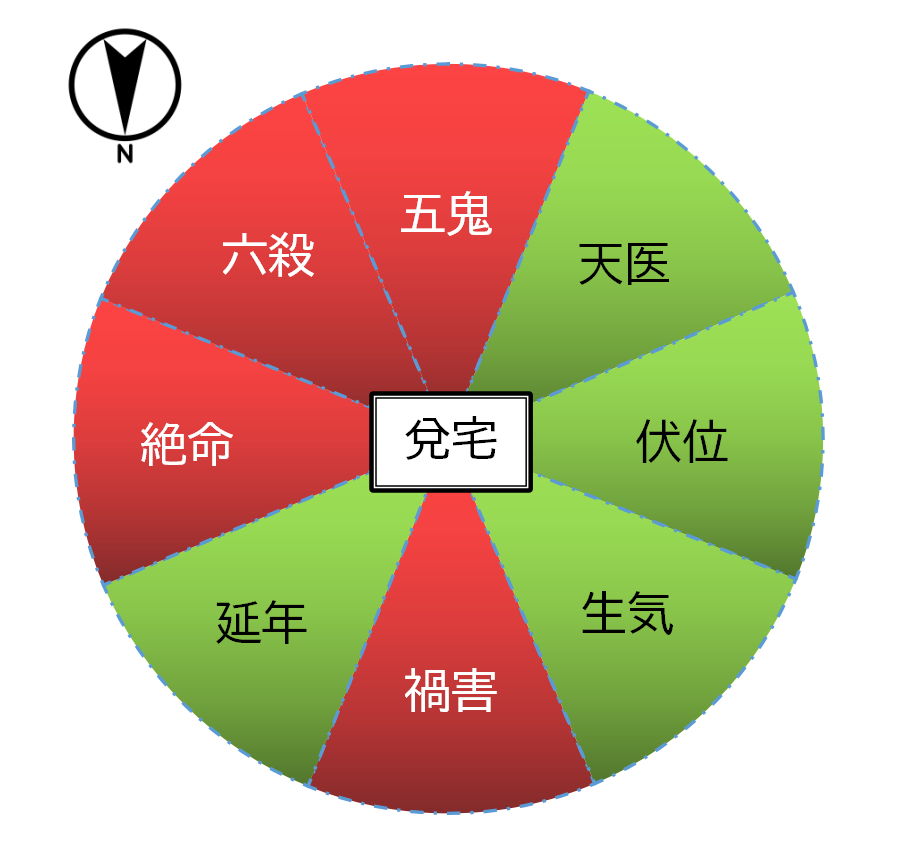

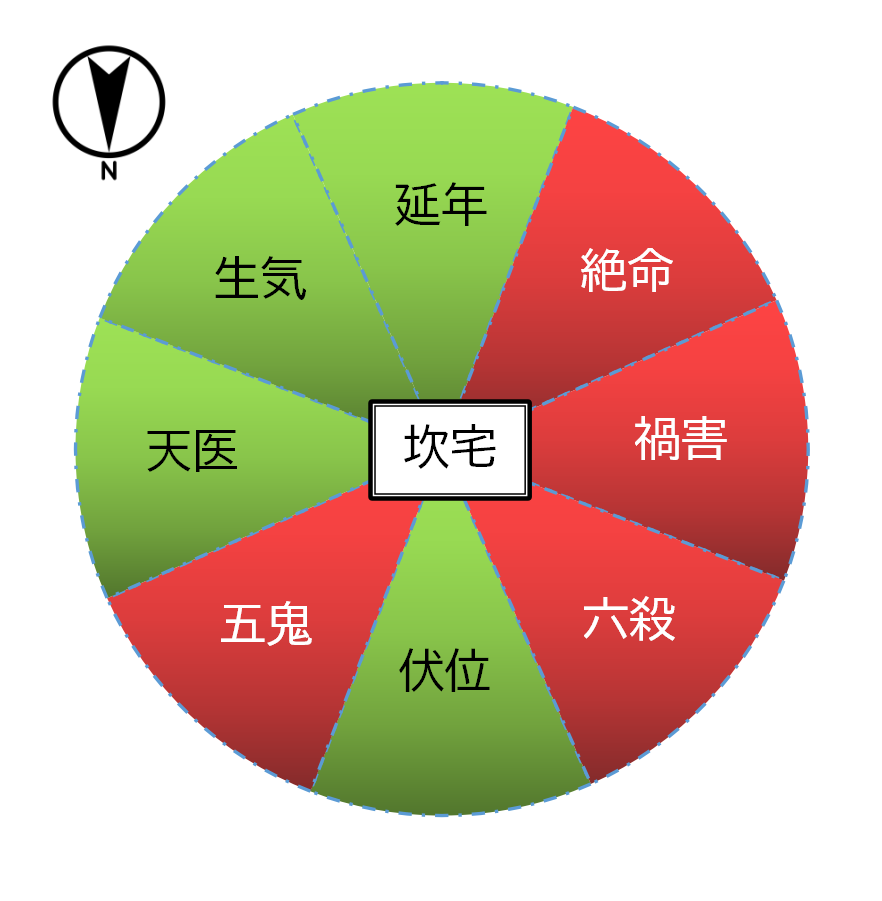

西四命(西四宅)宅盤/艮宅・坤宅・兌宅・乾宅

次に西側に吉方位の多い西四命(西四宅)グループです。ここも図の全ては北が下側ですよ。

これが八種類の宅盤すべてです。

つまり東四命(=東四宅)グループにおいては北、東、南東、南の4方位が吉方位となり他の全ては凶方位、西四命(=西四宅)グループにおいては北東、南西、西、北西の4方位が吉方位となり他のすべてを凶方位とするのが八宅派における分類だというわけです。

八游星(八遊星はちゆうせい)/生気・天医・延年・伏位・絶命・五鬼・六殺・禍害

先に記した八種類の宅盤における各方位の吉凶を「八游星(はちゆうせい)」と呼ぶのですが、さらっと八遊星の吉凶について書いておきます。まず吉方位のグループからです。

八遊星は吉星4つ、凶星4つで構成されるもので、なんとなく名前を見ると吉凶ていどの想像は付きそうなものも多いですが、基本的なルールとしてはこれらの吉凶の中でおおよその順位付けが存在します。

吉グループにおいては最大吉が生気(せいき、貧狼(とんろう)とも。)、大吉が天医(てんい。巨門(こもん)とも。)、中吉が延年(えんねん。武曲(ぶきょく)とも。)、小吉が伏位(ふくい。輔弼(ほひつ)とも。)、という順番です。

次に凶グループの八游星については、最大凶が絶命(ぜつめい。破軍(はぐん)とも。)、大凶が五鬼(ごき。廉貞(れんてい)とも。)、中凶が六殺(ろくさつ。文曲(ぶんきょく)とも。)、小凶が禍害(かがい。禄存(ろくそん)とも。)という順位になりますよ。

これらの大まかな意味は以下のとおりです。

| 八游星 | 吉凶 | 主な意味 |

| 生気(貧狼) | 最大吉 | 活力向上、積極性に吉 |

| 天医(巨門) | 大吉 | 平安、健康運向上 |

| 延年(武曲) | 中吉 | 協調性、人間関係運の向上 |

| 伏位(輔弼) | 小吉 | 安定 |

| 絶命(破軍) | 最大凶 | 病気、不幸 |

| 五鬼(廉貞) | 大凶 | 災難、衝突 |

| 六殺(文曲) | 中凶 | 欲望、人間関係のトラブル |

| 禍害(禄存) | 小凶 | 消耗、詐欺 |

ただし、実際には流派や技法、あるいは各方位の状況などによってもこの順位は前後しますので、ここに挙げたのはあくまでも基本的なものとして考えて頂ければと思います。

- 八宅派風水では宅盤ごとに4つの吉方位と4つの凶方位があり、それらを併せて八游星と呼ぶ

- 吉グループの順位付けは最大吉から①生気、②天医、③延年、④伏位

- 凶グループの順位付けは最大凶から①絶命、②五鬼、③六殺、④禍害

- 吉凶グループの順位付けは技法、卦など様々な要因で変化もあり

真北と磁北

ちなみに、風水の方位区分においては、八宅の方位区分も八游星の方位区分もすべて地図上の真北ではなくて磁石で計測した磁北というものを使用します。

「玄空飛星派風水のあらましについて」の記事にも書きましたが一般に目にするメルカトル図法による地図は北極、南極に行くほど地図が引き延ばされたものなので地図上の北は磁石で計測する北とズレが生じるものです。

その地図の真北と磁石で計測した磁北のズレのことを「偏角(へんかく)」と呼びますが偏角は北海道で10度程度~沖縄本島で5.5度程度と日本国内でも地域により差があるもので、地図の北や、まして間取り図の北方位は当てにできるものではありません。

国土地理院のHPで地域ごとの偏角が確認できますよ。

八宅の分類基準①本命卦について

では、上にあげた東四命、西四命の八種類はどのように判断するのでしょうか?

この区分けの方法については大枠として二つの分類方法があり、ひとつはその住宅の住人ごとの生年と性別によって異なるとされる「住宅の各方位と個々人の適合」を求める「本命卦(ほんめいか、命卦とも)」というものと、もう一つは住宅が持つ運気の流れである「宅卦(たくけ)」と呼ばれるものです。

先にこの命卦による分類を説明しておくと、命卦は個々の住人において変わるもので、ひとつの住宅に住む家族が5人いた場合には5人それぞれで命卦を求めて、その人ごとの宅内の運気の善し悪しを判断するという形になります。

命卦の算出方法については、男性と女性で計算方法が異なりますが、ここでは下の記事に一覧表を置いておきましたのでそちらから自分の本命卦を確認して頂けたらと思います。

命卦は次のとおりの8種類で、この命卦に応じた宅盤を使用するという流れです。

| 求めた本命卦 | 命卦 |

| 坎1 | 坎(かん、東四命グループ) |

| 坤2 | 坤(こん、西四命グループ) |

| 震3 | 震(しん、東四命グループ) |

| 巽4 | 巽(そん、東四命グループ) |

| 乾6 | 乾(けん、西四命グループ) |

| 兌7 | 兌(だ、西四命グループ) |

| 艮8 | 艮(ごん、西四命グループ) |

| 離9 | 離(り、東四命グループ) |

つまりこの命卦による分類とはその個人に属するものなので、何度引っ越ししてもどんな家に住もうともその個人にとっての住宅内の吉方位は変化しないということです。

八宅の分類基準②宅卦

次に宅卦による分類についてです。

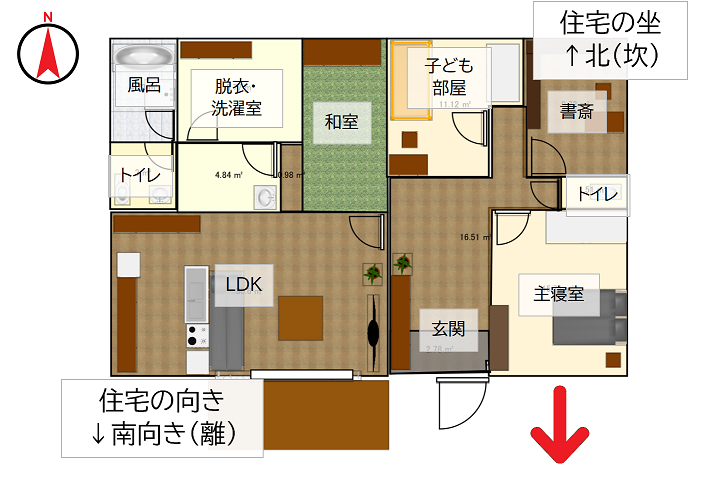

最もメジャーな宅卦の判断基準としては、建物が顔を向けた方向(=向(こう))の反対側である建物の背中側(=坐(ざ))を基準に宅盤を決定するものです。

例えば下図のような住宅があったとします。

※図面上の地図記号は磁北を指すものとします。

図に示した宅は南を向いたものであるため、この住宅は南の反対方位、北=坎を坐に持つ「坎宅」となります。そのためこの住宅は「坎宅」の宅盤を使用して宅内の気を判断するということです。

そしてここまでに書いた命卦の宅盤と宅卦による宅盤のふたつを重ね合わせて、その住人の個々人ごとに住宅内部の気の流れの善し悪しを判断するものが八宅派風水による観法です。

※ちなみにここで書いた住宅の坐を基準にして宅卦を選定する観法は八宅派の中で最もメジャーなものですが、八宅の中にもさまざまな技法が存在するため実際にはこれがすべての基準ではありません。

宅卦と命卦を重ね合わせた判断例

先の坎宅の例から三人世帯を想定してかんたんに架空の判断例を記します。

まず、この住宅に住んでいる三人家族が1990年5月生まれの父、1990年8月生まれの母、2012年12月生まれの息子だったとした場合、それぞれの命卦は次のとおりとなります。

父・・・生まれ年から一覧表により命卦は坎。

母・・・生まれ年から一覧表により命卦は艮。

息子・・・生まれ年から一覧表により命卦は乾です。

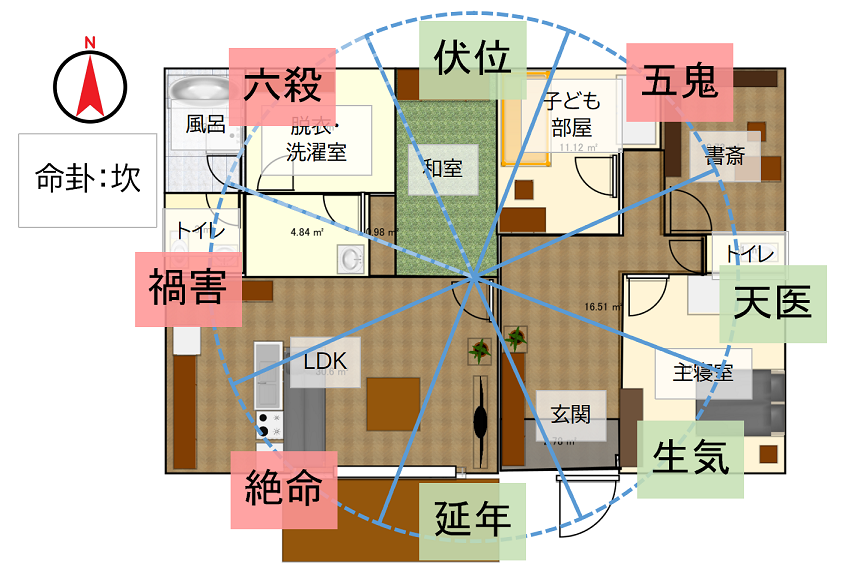

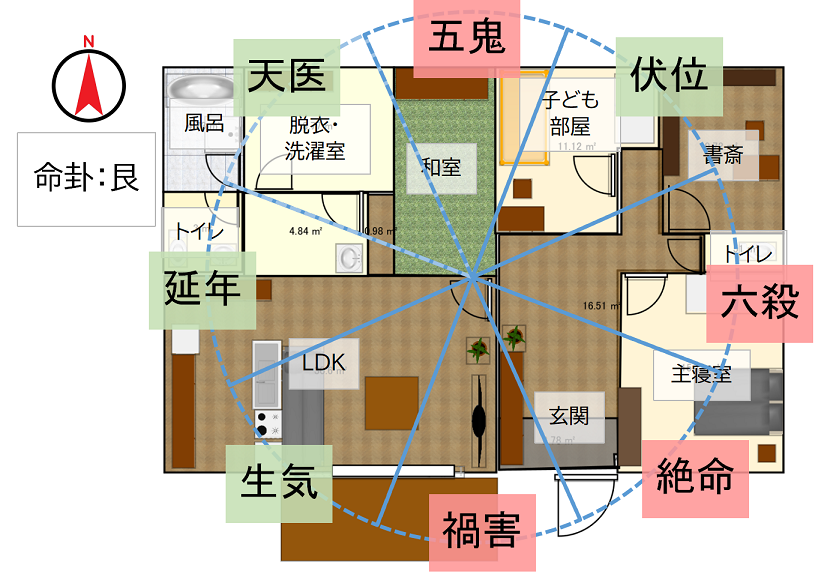

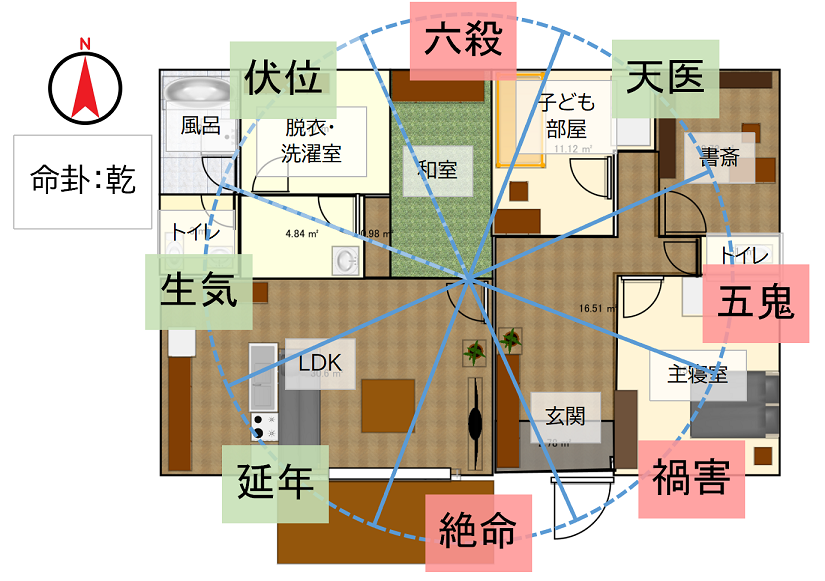

それぞれの命卦による八游星を間取りに転記します。

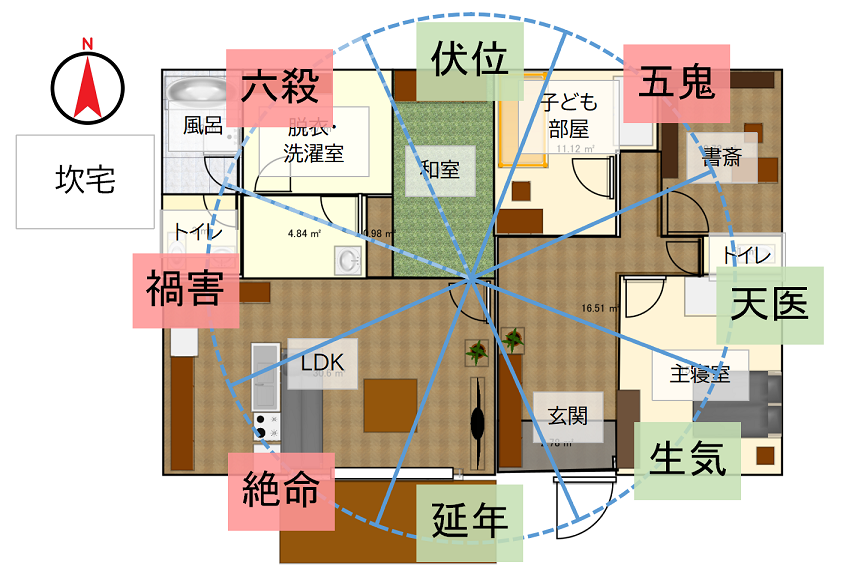

次にこの住宅の宅卦は坎宅ですので、坎宅の八游星を重ね合わせると次のとおりです。

これで命卦と宅卦が完成しましたので、夫→坎命の坎宅、妻→艮命の坎宅、息子→乾命の坎宅をそれぞれに重ね合わせたものを判断するという事になります。

なお、こうした違いの中で、一般に言われるものは命卦と宅卦において相違がみられる場合に優先すべきは命卦であること、家族内で命卦の東西グループが異なり吉凶方位が混在する場合には、原則として「一家の長」の命を優先して住宅を考えるべきだといわれます。

つまりこのケースにおいては家長を父だとした場合には坎命の父が坎宅に入っており、玄関、寝室ともに生気の好ましい方位が取れている状況(ただし寝室としては天医の方が好ましいですが)、しかし書斎は五鬼が巡るため書斎の長期使用やリビング等は凶方位が巡っているという状況で、次に妻と息子に関してはそれぞれの命卦から寝室などの滞在時間が長い部屋の吉凶を判断するという感じです。

・・・が、こう考えるとわたしは疑問がわいてきます。

疑問1≫八宅派で夫婦、家族間の命卦が違う場合の扱い

先に示したとおり、この技法における判断の中で家族間の命卦が相違した場合、優先すべきは一家の長とされている旨を書きました。

家長というものはもともと日本においても戸籍制度の中で「戸主」という制度があったように「一家の長は父親である」という共通認識があったように思います。

ですが現代の日本社会でこの認識がどこまで共通のものと言えるかは個人的にはとても疑問を感じます。

例えば一家の中で大黒柱の役割を果たす者、という認識で考えた場合に①一家の関係性の中で精神的な支柱を務める者、②一家の中で社会的な役割が最も高い者、③一家の内で最も収入が高い者、④家族全員の中での最高齢者、などいくつもの考え方があろうかと思います。

また、家族形態も多様化している中で、⑤単身赴任、収監、あるいは長期入院等で家長が長期不在になった場合の扱い、⑥兄弟姉妹あるいはシェアハウスなどの同居関係、⑦離婚、死別などの家長の代替わりの検討方法といったケースにおいてどう判断をすべきなのか、少なくともわたしはその答えを持っていません。

仮に家長が特定できたケースにおいて家長の命にとって玄関が吉方位にあった場合であっても、様々な理由で家長が変われば当然吉凶の方位は変わりますが、たとえば家長であった父が家を出た場合に母が家長の役目を継ぐのか息子が継ぐのか。息子が何歳かに到達していれば息子が継ぐのか?

仮に「家長の運気の善し悪しは家族全員の運気の善し悪しに直結するものだ」という仮定を建てたとしても、例えば子供という存在は将来のその子が建てる家の家長候補なわけですので、その子に対する命卦の方位によりその子自身が受ける影響が無いわけはない気がします。

例えば30歳で独身実家暮らしのAには命卦による方位の影響はなく、28歳で所帯持ちのBにのみ命卦の影響は大きいと考えるのは明らかに論理が破綻しているようにわたしは感じてしまいますので・・・。

そう考えていくと、「命卦による方位の吉凶はすべての個人に影響を与えるものであるが、全員の命卦の吉凶を取ることは不可能なのでやむなく家長の命卦を優先」している、というのがこの論理の示すところの実態に近いのではないかとわたしは考えています。

ですがそう考えてしまうと、家族全員に好ましい玄関は存在しないのか?夫婦ともに好ましい方位となる寝室は作ることができないのか?という疑問は解消することはありません。

先の例のように夫にとっては最高の気を運んでくれる幸運の玄関が妻からすれば不幸を招く最悪の玄関で、息子からすれば消耗を暗示する玄関になる、ひとつの寝室が夫にとっては大吉生気の寝室だけど妻にとっては不幸ごとを呼び込む大凶絶命の寝室だというようなケースが往々にして存在しうるということになります。

さらに言うなら夫婦間で寝室の吉凶が異なる確率は単純計算で2分の1、3人世帯の家族で玄関方位の吉凶が異なる確率は4分の3です。

うーーん。実際に自分の身の回りを見渡したときに果たしてそれが実態にそぐうものなのかどうか・・・わたしは疑問に感じてしまう。

個人によって多少の変化があるのは風水に限らずすべての物事で通用するお話ではあるのでわかるのですが、ここまでの理論における命卦の概念はあまりにも影響力が大きすぎる気がします。

命卦というものが優先だとするならばあまりにもひとつの家の中での吉凶方位が混在しすぎて「良い家」というものが(この八宅派風水ひとつの理論の中だけで)あまりにあいまいになってしまうのではないかと。

少なくともこの理論の中ではわたしは命卦の異なる夫婦に対してどのような家が良いのかを伝えるときにどう伝えるべきかの答えは持っていません。「配偶者の方には悪いことばかりなので隠しておいてくださいね」とも言えませんし・・・。

疑問2≫八宅派風水の吉凶と時間の概念

そしてもう一点、この八宅派風水は風水を語る中の大きな流派では「三合派」と呼ばれる流派に属する技法ですが、三合派においては時間の流れという概念が基本ルールの中では存在せず、たとえば命卦、宅卦ともに坎宅における南東方位は新築すぐでも築後50年を経ても最大吉の生気として判断します。

ですが現実の社会を考えたときにずっと運気の好ましい住宅というものがあるのでしょうか?

誰しもが自分の身の回りの知人や街中の事業主、あるいはテレビ画面の芸能人や有名社長を見ればわかるとおり、運気の善し悪しには時間経過に伴う興亡が存在しそうなものです。

20年、30年という長いスパンで考えたら大金持ちが同じ住宅に住んでいながら没落していた、地域の有名企業がいつの間にか破綻していたなんてのはどこにでもある話ですしテレビで見る芸能人や大企業だって同じこと。

いくら風水の影響力がすべてを決めるわけでないと言ったところで、一軒の建物がずっと同じ運気の流れを保つというのは少なくともわたしには考えづらい、というのがわたしがこの観法に関して抱く大きな疑問です。

少なくともこの記事に書いている観法はあくまでも一般的に知られた技法の内容だというお話

・・・と、ここまで八宅派風水についてわたしがもともと持っていた疑問点を挙げてみましたが、じつはここまで書いた理論はあくまでも最も広範に普及していると思われる八宅派風水の古典書「八宅明鏡」における技法について一般的に知られた内容についてのものです。

はじめに書いたようにこの八宅派風水は唐の時代から文献が残る歴史ある風水技法のひとつであって、こんな疑問ばかりが簡単に湧いてしまう理論のみでこの技法が名を残しているわけではありません。

たとえば少しだけ宅卦に関する項目で書いたように宅卦の判断基準は建物の坐を基準にするという一つだけではないうえに、そもそも命卦を検討しない判断基準の技法も存在します。つまり、いわゆる「八宅派」には複数の技法が存在します。

またもう一つ書いた時間経過の観点においても八宅派の中にも毎年の年ごとの気の流れ、つまり「流年」の影響を加味する理論や同じ八遊星の中でも状況に応じてその意味が変わるとする理論、あるいは24方位区分を使用する技法なども存在します。

ちなみにわたしが記事執筆時点で知る八宅派の技法はこの記事の「八宅明鏡」、それに「陽宅三要」、そして「三元通天照水経」の3種の技法です。(ただしそれらを加味してもこの八宅派の技法そのものにはさらにまだ種類があるとされるもので、これら以外の技法はわたしは現時点で名前のみしか知りません)

ただしわたし自身が知る中ではその影響は単年ごとの影響の変化をとらえるもので、たとえば家運、あるいは企業運というものを考えたときには長い時間経過の中での興亡をイメージするほうがしやすいのではないかとは思いますため、少なくともこの記事で記した観法だけを使用して物件の鑑定を行うことはやはり無理があるだろうとわたしは考えています。

おわりに/八宅派風水と玄空飛星派風水

この記事ではある程度八宅派風水の理論の概要を示しましたが、最後にあげたような理由からわたし自身は実際の鑑定の際や自分自身の住居を選ぶさいに少なくともこの記事に書いた理論による判断基準は使用しておりません。

ちなみに「風水とビジネス」の記事などに挙げたトランプ元大統領、スピルバーグ監督、あるいは鴻海(ホンハイ)、サムスン、あるいはスターバックスの例のように風水技法が西欧諸国を含めて広まっているのは疑いのない事実ですが、わたしが記事作成時に調べた例の中で確認できた風水コンサルタントの方々は玄空飛星派風水をメインで使用している方が多かったというのは事実です。

また八宅派風水を意味する「eight mansions feng shui」と玄空飛星派風水(正確にはその中の沈氏玄空学だと自分は理解してますが)を意味する「flying star feng shui」でそれぞれグーグル検索をかけてみると検索結果数は八宅派に比べて玄空飛星派の検索該当結果が圧倒的に多く、少なくとも英語圏の諸外国に浸透している中国風水理論が玄空飛星派であることは明らかです。

そしてまた、(この記事に書いている一般的に知られた技法以外も含めて)八宅派の風水と玄空飛星派風水は住宅内部という同じ八方位区分の気の流れを測ろうとするロジックが明らかに衝突する技法です。

ですが・・・実際にはこの八宅風水諸派の技法については世界の様々なトップクラスの老師の先生方もまた使用していることは公言されているものであり、このいわゆる「八宅派」のすべてが考慮せずとも良い「使用に値しない技法か」と問われたら、一概に言い切ることはできません。

また、一部のレベルまでは玄空飛星派風水と論理を衝突させることなくふたつの技法の併用が可能なものがあり、わたし自身も状況によってはこれらの技法を併用することは普通にあります。(といいますか、そもそも八宅と玄空飛星が観法の全てではありませんので、これら二つだけで物件の判断を行うことは逆にありません)

ですので八宅派風水のすべてが使用に適さない技法だというわけではなくて、使い方によるものだろうというのがわたし自身の考えているところです。

もっと言えば住宅内部の理気の流れを測るための技法は八宅明鏡と玄空飛星派だけではなくて玄空大卦や玄空六法、陽宅三要や三元通天照水経など他にもさまざまな技法がある中で、これらの技法の違いが意味するものは「技法ごとに見つめているものが違うのだろう」「物件の状況に応じて様々な技法の選択を検討するべきだろう」というのがわたしの持っている結論です。

すべてを書かずに恐縮ですがこの八宅明鏡方式の八宅派派風水が日本で最も有名な中国風水理論であることはたしかだと思っていますので自分のメモ書きとご参考までにこの記事をしたためてみました。

そしてこれらのことを考えた上でわたしがメインで使用している宅内の理気をみるためにメインで使用している技法は(沈氏玄空学派の)玄空飛星派風水というお話です。

それではこの記事はここまでです。ここまで読んでいただきありがとうございました。

なお、わたしがメインで使用している玄空飛星派風水の理論概要や、風水で気の流れとともに重視する周辺環境のこと、風水を利用する著名人や企業、また風水そのものに対するわたしの基本的な考えについてなどは以下の記事をご覧いただけたらうれしく思います。

コメント